“同居式”养老,才是中国养老的大趋势!

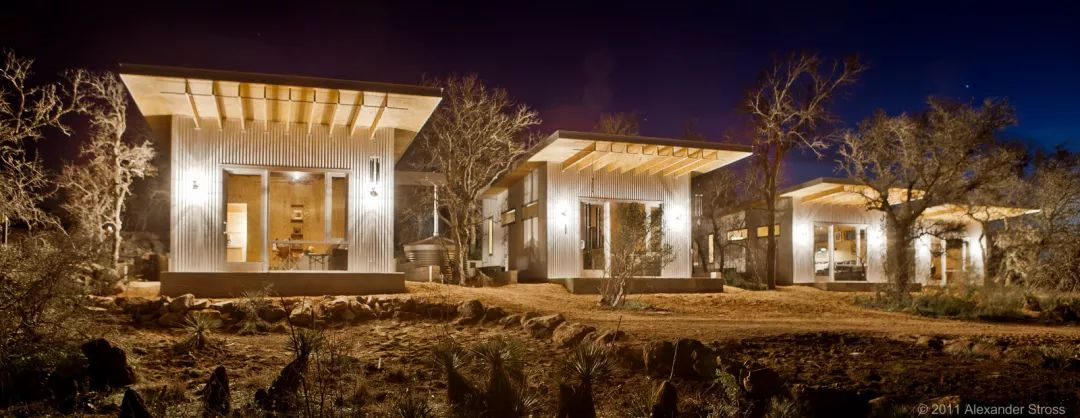

美国人养老

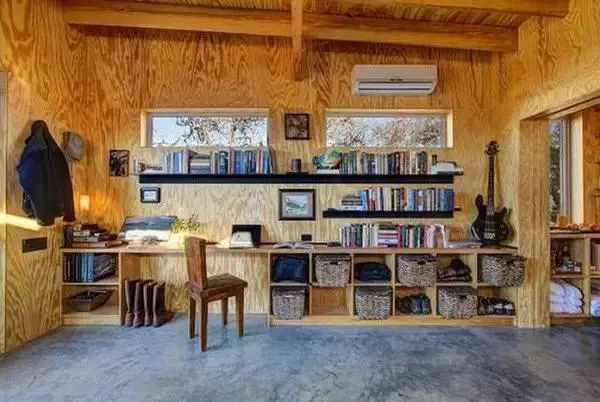

小屋的内部精心设计,结构和工艺将美学发挥到极致,主人们可以安心地在这里工作或者是看书。

走进屋内,又是别样的感受。房子设计以原木为主,深黄的色调映衬下,木头的纹路依旧清晰可见。窗外阳光在屋内肆意倾洒,一片暖洋洋的温馨感。

在院子里开垦一片小农场,肚子饿了便就地取材,开展一次厨艺交流大赛。

或是约上同居的老伙计一起到河边垂钓,傍晚时分收杆取鱼,结伴而归。四对夫妻聚在一起,晚餐就来一份全鱼宴。

没有孩子们的陪伴,但是有小狗和郊外的野兔,争着要和他们做朋友。当然孩子们也会不时过来拜访一下,看着老爸老妈幸福的晚年生活,有时也会心生羡慕,心里的那份担忧也慢慢放下了。

就这样,他们已经幸福地在一起度过了20多年...

德国人养老

在德国,子女结婚后一般都不和父母住在一起。所以,德国人60岁后就可以进疗养院养老,但很多老人十分厌倦疗养院里的单调生活,于是,便有一些老人因志趣相投而自愿组合在一起,过起了"同居"的老年生活。

北京知青抱团养老

退休之前,大家都是各忙各的。退休以后,一开始是照顾父母。后来父母都走了,儿女就接上,帮他们带小孩。现在孙子一辈也上学了,才终于开始有点自己的时间。

他们互称“荒友”,是一起去过北大荒的战友。之前经常在城里头聚会,今天你做东,明天我做东,凑在一块儿,谈天说地。但是大家彼此都住得很远,东城、西城、海淀哪都有。那个时候,就觉得要是有个自己的聚会根据地就好了。

直到四五年前,耿姐才开始认真考虑养老这件事儿。一开始考虑过养老院,大概考察了几十家养老院后,发现不喜欢养老院这种形式。住养老院的几乎都是不能动的,她认为自己生活还可以自理,不需要全程陪护。

和“荒友”们聊,大家也都和她想的一样。都觉得也甭给孩子找麻烦,他们都在上班,工作压力也挺大,还有自己的家庭、事业,不可能全心全意地孝顺你。所以倒不如找个地,盖个房,几家凑在一块,互助生活。

后来他们找到一栋位于北京郊区的别墅,价格不贵,一个人3000,耿姐退休金一个月五六千,基本上没什么负担。离城区也近,万一家里有点什么事儿,还可以马上回来。自己跑趟医院,看个病、拿个药,也算方便。

住进来之后,他们很自觉地互相签了一份免责书。老年人都有点什么疾病,比如心血管病之类的,在一起住的过程中万一发生点儿什么状况,都是自己负责。这是让家属放心,也别给同住的人带来负担。

现在他们没有完全和子女们失去联络。大概一个礼拜回一次城里的家,做做美容,见见孙子。子女们周末没事的话,愿意过来玩也可以过来玩。未来如果没有意外的话,他们打算一直这样住下去。

面朝大草坪,背依山,能够呼吸新鲜空气,逛莓园、挑野菜,游农场,这才是晚年极好的生活。